人人都觉得自己会"聊天"。当产品团队拿着问题清单,按下录音键,用户礼貌回答几句,访谈"圆满"结束。可产品上线后遇冷,才发现那些说“会使用”的用户,现实中根本没兴趣。"还不错"可能是礼貌敷衍,使用习惯的描述也往往经过自我美化。我们生活在一个充满"专业幻觉"的时代,精心的设计问卷、专业的数据分析工具,所有人都以为自己在"倾听用户"。但事实是大多数用户对话都在表面滑行,从未触及真相。专业的访谈主持人,是用户的“行为翻译官”,深知话语经社会期待、记忆偏差和自我认知过滤,真相藏于语气停顿、无意识动作和未尽之言中。这是融合心理学、人类学和商业洞察的复合能力,而非简单沟通技巧。

人人都说对话用户很重要,可现实中,它却成为了最被草率对待的环节,我们舍得花大价钱买数据分析工具,愿意为焦点小组租豪华会议室,轮到访谈时却觉得"找个会聊天的同事问问就行"。让真正有价值的洞察从指缝中溜走。这不是技术问题,而是认知盲区。下面这三个最常见的误区,正在无声无息地扭曲着我们看到的用户真相:

人人都说对话用户很重要,可现实中,它却成为了最被草率对待的环节,我们舍得花大价钱买数据分析工具,愿意为焦点小组租豪华会议室,轮到访谈时却觉得"找个会聊天的同事问问就行"。让真正有价值的洞察从指缝中溜走。这不是技术问题,而是认知盲区。下面这三个最常见的误区,正在无声无息地扭曲着我们看到的用户真相:

01 过分依赖问题清单

不少团队把用户访谈想得太过简单——准备一份问题清单,带上录音笔,找个会议室,似乎就能开始了。这种认知最危险的地方在于,它让人误以为访谈的质量取决于提前准备的问题清单,而不是人的专业能力,忽视了不同的访谈方法对主持人的专业性要求也不一样。

我们有时会看到这样的情况,访谈主持人全程紧盯着问题列表,生怕漏掉任何一个预设问题,却对受访者回答中流露的重要线索或神态动作视而不见。更常见的是,大家以为只要把录音转成文字,后期慢慢分析就能得到所有洞察,却不知道观察访谈现场那些稍纵即逝的非语言信号,也是真正宝贵的一手资料。这种对工具的过度依赖,让很多团队错失了挖掘深层需求的机会。

我们有时会看到这样的情况,访谈主持人全程紧盯着问题列表,生怕漏掉任何一个预设问题,却对受访者回答中流露的重要线索或神态动作视而不见。更常见的是,大家以为只要把录音转成文字,后期慢慢分析就能得到所有洞察,却不知道观察访谈现场那些稍纵即逝的非语言信号,也是真正宝贵的一手资料。这种对工具的过度依赖,让很多团队错失了挖掘深层需求的机会。

02 把访谈当做问答流水线

用户访谈就是按部就班地提问和记录吗?按顺序问完所有问题,确保每个话题都"覆盖"到,就算完成任务。这种误区导致的最直接后果就是,访谈者会为了"完成问卷"而打断用户自然的表达节奏,会为了按时结束而放弃深入追问的机会。这种流水线思维让很多人误以为访谈不需要专业训练,只要会照着清单提问就行,完全忽视了灵活应变的能力才是洞察力深浅的区别。有时当用户给出“还可以”这类模棱两可的评价时,如果访谈主持人"按计划进行"提问,就容易忽视评价背后的机会点,此时进一步地问一句“您觉得哪里还有优化的空间?”,可能就会得到意想不到的答案。

03 追求直接的答案

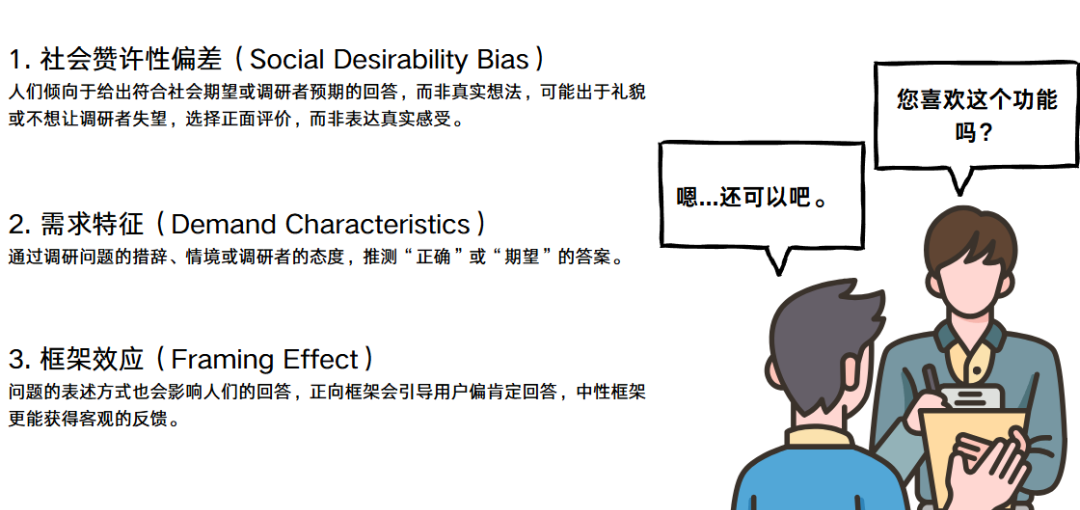

我们在之前的文章中分享过(用户反馈 ≠ 产品需求:如何洞察真正有价值的需求),很多团队期望从用户口中获得可以直接转化为产品需求的明确答案,甚至有时带着预设的问题答案去验证结论,这种期待本身就是最大的误区。很多团队执着于收集明确的"是/否"答案或满意度评分,却忽略了这些表面回答背后的复杂性。用户的评价往往受到社交礼仪、即时情绪、理解偏差等多重因素的影响,一个随口的"挺好的"可能只是客套,一个犹豫的"应该会买"可能根本不代表真实购买意向。

用户的“回答”不一定是真实的想法

更深的误区在于,很多产品人把用户说的"需要"直接等同于产品"需求",却不知道用户表达的通常只是基于当下自我认知给出的解决方案,而不是背后的真实痛点或需求。这种追求表面答案的做法,让很多团队错失了理解用户真实动机和痛点的机会。

“对话”看似简单,实则需要系统的专业训练。普通执行者往往只关注表面问答,而专业主持人则需要同时处理语言内容、情绪变化、行为线索等多维度信息。这些能力不是与生俱来的,而是通过科学方法和持续实践才能掌握的硬技能。以下是决定访谈质量高低的四个关键能力维度,它们构成了用户研究的专业壁垒。

在与用户交流的过程中,专业主持人的首要能力在于即时辨别对话中哪些信息值得深挖,哪些可以放过。这种判断不是依靠直觉,而是建立在系统的认知框架之上对文化差异的理解之上。当用户说"这个功能还行"时,普通听者可能就此打住,而专业的主持人会捕捉到其中微妙的迟疑,进而通过恰当的沉默或追问,引导出"其实我每次都要多操作两步"这样的痛点反馈;当日本用户说"这个功能还行"时,主持人要能察觉其中可能隐含的保留态度。

在对话中与用户建立深刻的链接

这种判断需要在毫秒间完成——用户一个无意识的皱眉,语气中突然的停顿,或是回答时微妙的用词变化,都可能是重要线索的闪现。这要求主持人既要有敏锐的信息嗅觉,又要具备跨文化理解能力,懂得何时追问、何时保持沉默。没有这项核心能力,再好的访谈大纲也只会得到表面答案。

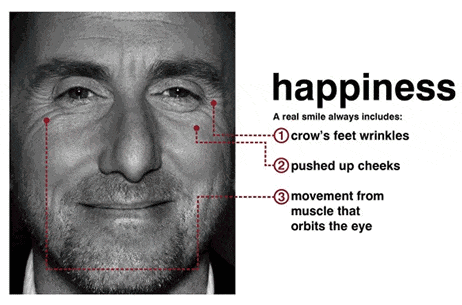

如果说实时信息判断是倾听的艺术,那么非语言信号解读就是观察的科学。专业主持人需要建立一套完整的身体语言解码体系:当受访者双臂交叉时,可能意味着心理防御,而频繁的腿部晃动,则可能暗示焦虑或不耐烦。这些细微的身体信号构成了一个独立于语言之外的沟通维度,在解读用户的心声时,不能仅局限在口头表达上。

如果说实时信息判断是倾听的艺术,那么非语言信号解读就是观察的科学。专业主持人需要建立一套完整的身体语言解码体系:当受访者双臂交叉时,可能意味着心理防御,而频繁的腿部晃动,则可能暗示焦虑或不耐烦。这些细微的身体信号构成了一个独立于语言之外的沟通维度,在解读用户的心声时,不能仅局限在口头表达上。

表情的“语言”

这种能力在跨文化场景中尤其重要。比如说在巴西,热烈的肢体动作可能是交谈中的常态;而在日本,一个含蓄的笑容可能包含着重要信息。专业主持人不仅要掌握普遍的身体语言规律,更要理解文化滤镜如何改变这些信号的解读方式。同样是用手遮嘴的动作,在某些文化中表示犹豫,在另一些文化中则可能只是思考的习惯。培养这种能力需要系统的训练和丰富的现场经验,主持人要学会区分习惯性动作和真实情绪表达,避免将个人习惯误读为心理状态。最重要的是,要建立非语言信号与语言内容的关联分析能力,当两者出现矛盾时,往往能发现有价值的用户洞察。

用户访谈不仅仅是“聊天”,更包含对行为和环境的观察与觉知。用户的语言和行为之间,往往存在一道无意识的鸿沟。真正的洞察力,来自对行为痕迹的敏锐捕捉与交叉验证。

在面对面访谈中,这种能力体现为:

· 使用痕迹观察:当用户说"经常用这个功能"时,注意他的设备界面是否真有高频使用痕迹(比如APP的位置、缓存记录等);

· 操作过程还原:不只听用户描述"如何操作",而是请他现场演示,观察是否有卡顿、绕路或临时补救动作;

· 环境线索解读:家中物品的摆放方式、设备的磨损程度、便利贴的提示内容。

环境往往揭示了重要的行为线索

当发现用户声称的"使用习惯"与物理证据矛盾或对应时,往往就是产品的关键突破口和价值证明。真正的专业主持人明白,用户访谈的本质不是收集观点,而是通过系统的行为观察,重建被语言修饰掩盖的使用真相。

访谈大纲的价值不在于束缚对话,而在于为探索提供指南针,专业的访谈既尊重大纲设定的研究框架,又时刻准备着为意外出现的机会点让路。专业访谈主持人在实际工作中需要具备灵活调整访谈节奏的能力。

就像一位母亲无意间提到"家里的小孩更喜欢用这个功能"时,如果孩子突然主动表达看法,敏锐的主持人会意识到这可能会发现重要的家庭使用场景,适时给予孩子表达的空间,同时巧妙地将话题引回主线。又或者在商业用户访谈中,当受访者突然提到一个未被列入大纲但极具价值的使用痛点时,主持人需要立即展开追问,而不是固执地按原计划推进。这种判断不是随性的,而是基于对研究目标的清晰认知和对信息价值的敏锐嗅觉。

访谈中最危险的,往往不是用户说谎,而是主持人自己骗自己。我们总以为自己足够客观,但真相是——当用户说“这个功能不错”时,我们更容易记住那些符合产品定位的细节;当用户给出模糊评价时,我们的大脑会自动补全成符合预期的答案。这种自我欺骗不是能力问题,而是人性使然。

问题的表述方式会形成回答的预设框架

专业的访谈主持人必须修炼一种"反本能"的能力:

· 要把自己变成"空白容器",先清空所有假设,才能装进真实的用户声音;

· 当用户说"挺好的",要能听出这是真心赞美还是礼貌敷衍;

· 当数据符合预期时,反而要加倍警惕,主动寻找反例;

这种能力不是天赋,而是一种刻意训练的职业素养——像医生洗手、飞行员检查清单一样,成为每一次访谈前必须完成的“认知消毒”。因为最终,决定访谈质量的不是我们听到了什么,而是我们有没有能力听清那些被自己偏见过滤掉的声音。

在这个算法当道、数据泛滥的时代,我们似乎已经习惯了用点击率、转化率、NPS分数来定义用户。这些数字清晰明了,却常常掩盖了一个最朴素的真相:产品的最终使用者,是一个个有温度、有矛盾、有隐藏需求的真实的人。

未来的访谈主持人,或许会拥有更智能的记录工具、更高效的分析模型,但那些最核心的能力——对细微动作的敏感、对偏见的警觉、对人性复杂度的敬畏——将变得愈发珍贵。因为技术能帮我们跑得更快,但只有这些“人的能力”,才能确保我们跑向正确的方向。