我们总爱用价格标尺给人群贴上标签:高端者追逐奢侈品的闪耀,中端者计较性价比的平衡,低端者困在廉价品的屋檐下。可真实的消费图景从来不是这般刻板。月薪三万的白领也会喜欢薅10块钱奶茶的羊毛;初入职场的新人也会在在出租屋里摆着第一笔工资买下的音箱,让出租房秒变歌剧院。收入数字从不是消费决策的唯一脚本。当我们剥开价格的外壳会发现,所谓高、中、低端的分野,不过是人们在不同生活场景里,把钱花向了各自心中 “最值得” 的地方。他们不再通过消费来归属某个阶层,而是狡猾地征用商品,来定义每一个情境下的“我”。 这背后藏着的需求密码,才是读懂消费市场的关键。

如果今天还只用收入去切割市场,那就像用一张静态的老地图去导航一片汹涌变化的海洋。中国消费者的消费行为,正呈现出一种普遍的“跨层迁移”特征。消费者的决策逻辑,正从“我属于哪个阶层”转变为“此刻,这个产品能为我解决什么问题、带来何种体验”。

我们依然能捕捉到三条主线:

1. 边界模糊与动态切换:消费者在不同品类、不同场景下自由穿梭于不同消费模式,其身份是复合且流动的。

2. “中端”价值重塑:最大的基本盘市场正在发生剧烈价值重构,“性价比”被重新定义为“精准的价值匹配”,而非单纯的廉价。

3. “情绪价值”成为硬通货:从盲盒到文旅IP,商品的情感属性和社交货币功能,正成为跨越所有物理阶层的通用语言。

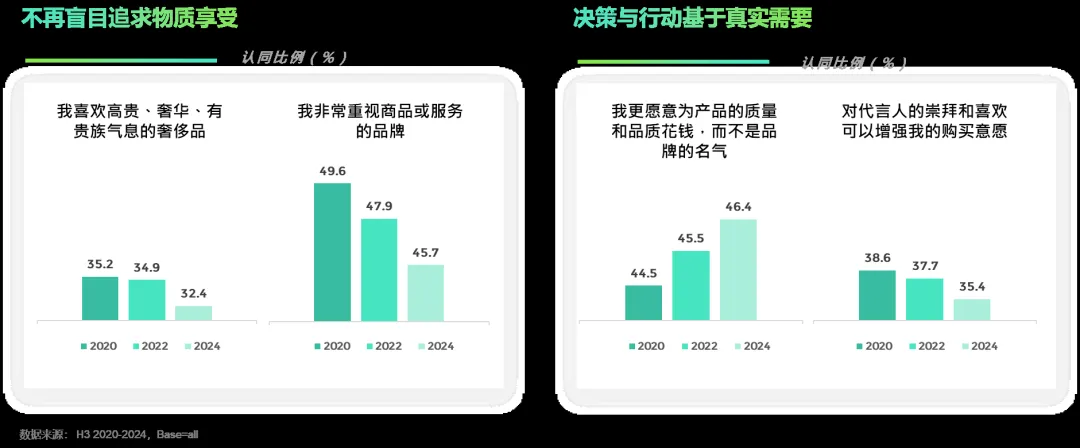

所谓的高端消费,早已换了一番天地。过去明晃晃的财富炫耀已经退潮,取而代之的,是一种向内探索的、更为深刻的消费哲学。他们不再靠logo来换取别人的认可,他们的每一次消费,都是一次对“自我”的构建和确认。

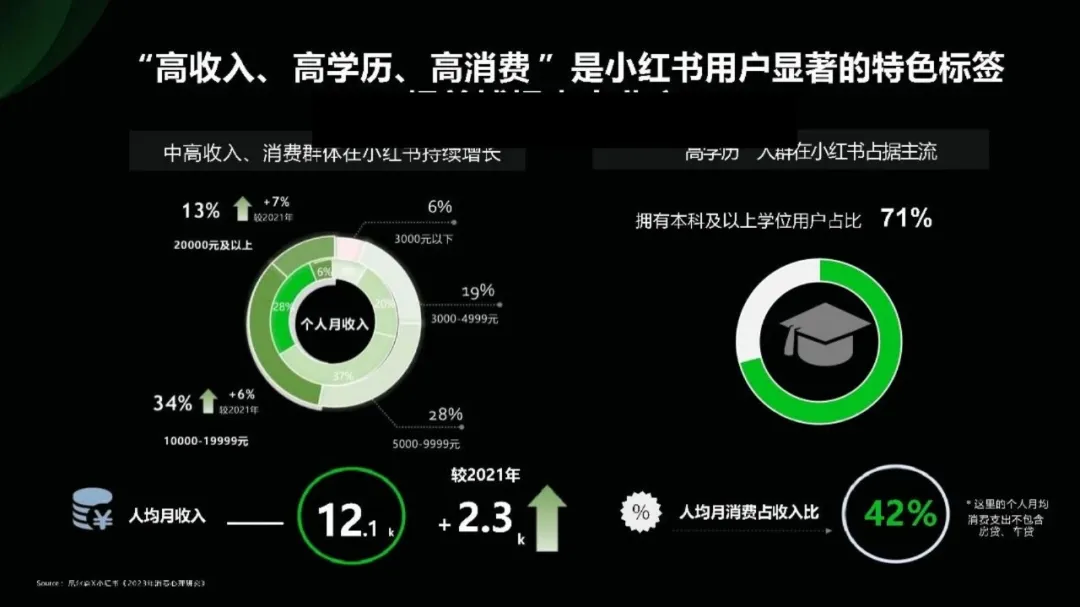

来源:小红书《2025小红书营销方法论》

01 超越符号,为“身份认同”的精准匹配买单

他们的消费,本质上是一种身份宣言。但此处的“身份”并非社会阶层,而是价值观、审美趣味和生活方式的高度契合。他们购买的并非产品本身,而是产品背后所代表的文化体系、价值观主张以及圈层归属感。他们的决策链条中,“我是谁”的自我认知,优先于“别人如何看待我”的社会期待。因此,打动他们的,不再是“尊贵”、“奢华”的空洞口号,而是品牌能否清晰地传递出一种稳定、独特且可供认同的“世界观”。

来源:新生代市场监测《2025年度高端市场及消费趋势洞察》

这种需求,体现在对产品背后故事、工艺和“人”的深度兴趣上。他们可能会参与一款高端户外装备的实地测试,为其改进提供意见;他们会关注一个独立设计师从灵感、选料到打样的全过程,并在社交媒体上分享,这种“知识型分享”本身也是其价值获得感的一部分。

02摒弃冗余,为“解决方案”支付溢价

与大众想象不同,高端消费者往往不喜复杂和冗余。他们的核心诉求从“拥有更多”,转向了“拥有最好且恰好所需”。这里的“最好”,指向的是无可挑剔的品质、极致节省的心力和高度确定性的结果。

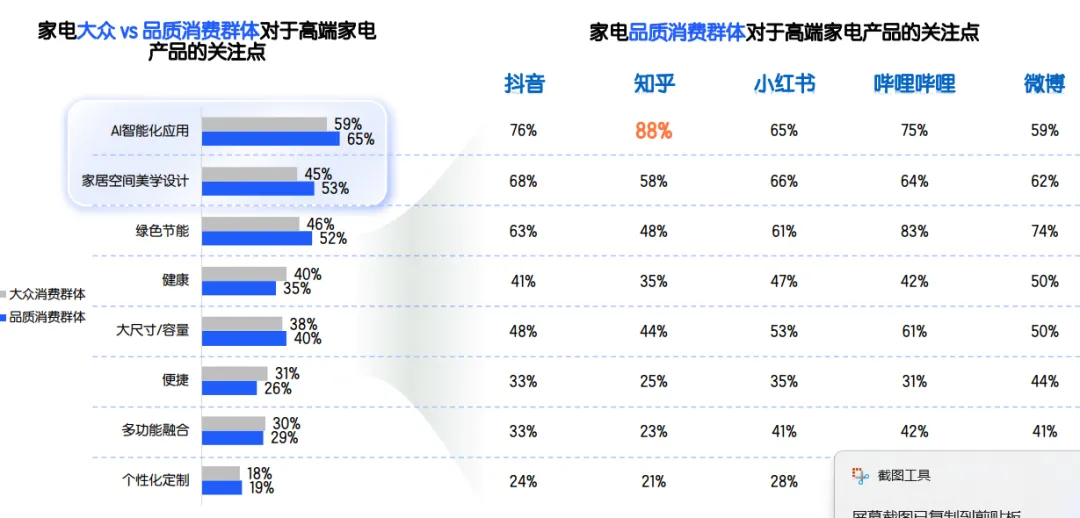

来源:奥维云网《2025中国家电消费者利益洞察白皮书》

他们购买顶尖品牌的智能家电,是看中其能通过极简的交互提供最稳定、最优质的服务。一个售价高昂的洗衣机,其卖点可能不是十几种洗涤模式,而是其近乎静音的运行、对珍贵面料无损的呵护和无需操心的可靠性。他们支付的溢价,购买的是“时间成本”的节约和“决策风险”的消除。品牌需要做的,不是功能的堆砌,而是做痛苦的减法,将资源All in在核心体验的打磨上,成为用户在该领域“无需思考的默认选择”。

如果说高端消费者在购买“身份”,那么庞大的中产群体,则是在有限的预算框定下,精密验算着获取“最大幸福总量”。他们是中国消费市场的“脊柱”, 新中产为家庭年可支配收入 20 万 - 60 万元的群体(含入中端消费核心区间),其数量已达 3.5 亿,占全国总人口的 25%,且年均增速保持在 8% 以上。也是最具张力的一群人:既渴望品质的跃升,又无法摆脱价格的约束。他们的核心动作,不是“挥霍”,也非“将就”,而是“权衡”。

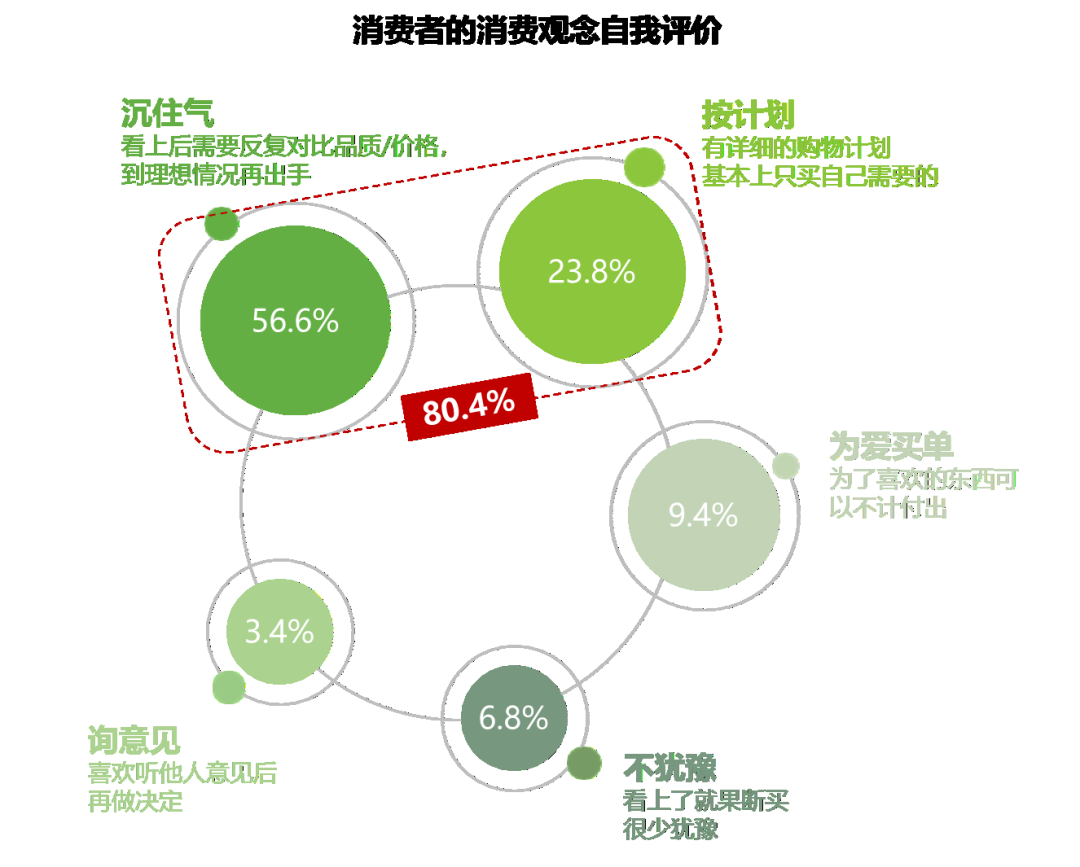

01为“核心功能”支付,成为“知识型消费者”

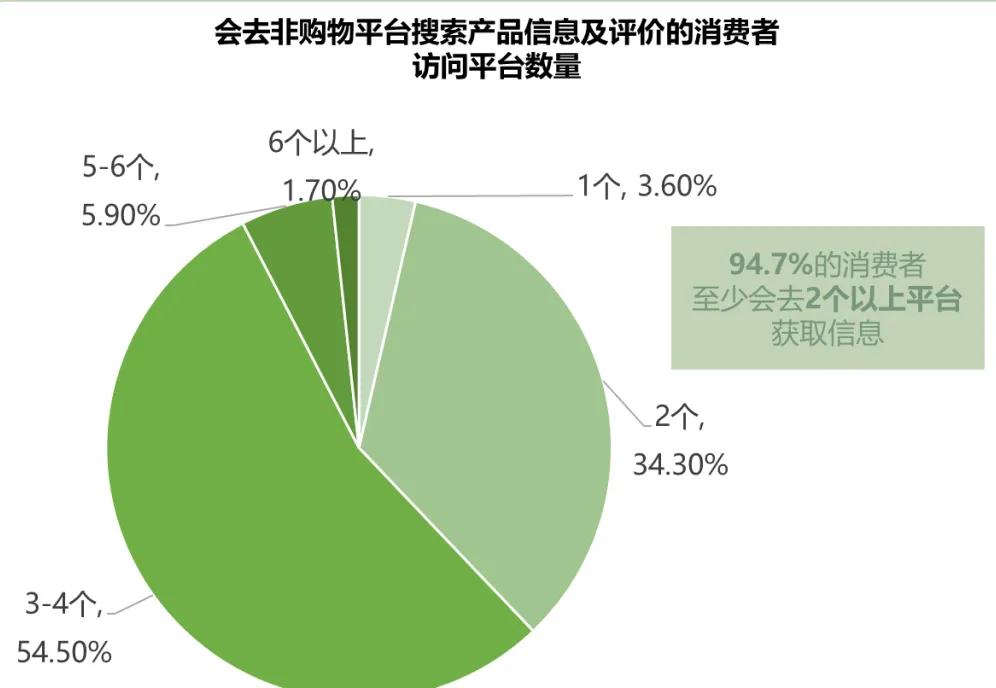

他们擅长剥离华美的营销外壳,直指产品的核心功能参数,但由于预算有限而选择无限,中端消费者决策时的焦虑感和不确定性是最强的。因此,他们极度渴望寻找可靠的信赖坐标,以降低决策风险。他们的信任不再轻易赋予大牌广告,而是投向了“专业背书”和“同行评议”。

来源:同策咨询

这种“功能至上”的倾向,催生了“成分党”、“参数党”的盛行。一位选购护肤品的消费者,他们会花大量时间研究小红书上的攻略笔记来清晰比对烟酰胺的浓度、玻尿酸的分子大小,而非被浪漫的广告语牵引;购买家电时,他们会深入研究电机的类型、压缩机的品牌、能效等级,而对那些华而不实的智能互联功能兴趣缺缺。这种极度理性的“拆解”能力,使得他们对于任何试图通过概念炒作来抬高溢价的行为都抱有高度警惕。品牌面对他们,最好的策略就是坦诚,用一目了然的“价值清单”,说清产品如何精准解决他们的某个具体痛点。

02 在关键节点“投资”,在日常琐事“降本”

中端消费者的账本,是一幅精妙的“价值投资地图”。他们深谙“好钢用在刀刃上”的智慧,其消费行为呈现出显著的“场景化波动”。这意味着,他们可以毫不犹豫地在自认为重要的领域投入重金,同时在不那么在乎的地方极致节俭。

来源:同策咨询

一个年轻的妈妈,会给孩子购买昂贵的有机辅食、支付高昂的早教学费,但自己的化妆品可能果断选择成分可靠的平价国货。一个都市白领,愿意花数千元购买一款优质的降噪耳机,但午餐会选择性价比最高的外卖套餐。他们并非单纯的“消费升级”或“降级”,而是进行着一场精密的“消费转移”,将资源从“低价值感”领域不断调配到“高价值感”领域。因此,品牌需要精准定位:你的产品,是他们意图“投资”的“刀刃”,还是他们计划“降本”的“刀背”?

当我们的目光投向这个以“价格”为第一筛选器的市场,最容易犯的错误是陷入一种居高临下的悲情叙事,或简单地将其理解为“贪便宜”。事实上,他们的核心诉求,是在最低的成本门槛上,实现基础功能的满足与消费尊严的不被侵犯。

01 功能满足和耐用是硬通货

价格,是闯入这个市场的入场券。但仅有低价,远不足以构成购买的理由。他们对产品的核心期待异常清晰和纯粹:必须能用,且必须够用一段时间。

一款千元出头的智能手机,如果半年后就频繁卡顿、电池续航锐减,那它省下的每一分钱,都会在糟糕的日常体验中加倍偿还。这不仅是金钱的损失,更是对生活节奏的打乱和信任感的透支。反之,如果能流畅稳定地支撑完整个换机周期,它就会成为口碑市场上的“硬通货”。因此,成功的低价产品,无一不是在其价格区间内,将某项核心功能的可靠性做到极致。他们购买的,不是“便宜”,而是“在低价前提下最大化的确定性”。这种确定性,是他们生活秩序中至关重要的稳定剂。

02 “关系”与“熟悉”是重要的决策安全网

在信息爆炸和选择过剩的时代,大众消费者因其试错成本极高,反而更依赖于最传统、最原始的信任构建体系:熟人关系和地域认同。

亲友推荐、邻居的家用,这些“附近”的关系网络,为他们提供了宝贵的信息过滤和信用背书。在这里,交易不仅关乎商品,更嵌入在人情与面子构成的社交契约中。一个欺诈行为或一次糟糕的体验,不仅会失去一个顾客,更会在一个小圈子里形成持久的负面声誉。

来源:消费者之声

因此,本土品牌、区域性商家往往在这方面具有天然优势。他们提供的是一种“看得见的信任”,消费者购买的不仅是商品,也是一份“出了问题我知道该去找谁”的心安。这种基于地缘和人情的社会资本,在此时转化为了最有效的商业润滑剂和风险抵御机制。

所以,高、中、大众消费者,从来不是三种人,而是每个人在做不同选择时的三种心态。

用户不再只是活在数据报告里一个个百分数,他们更活在具体的生活里,会精打细算,也会为热爱冲动一次。

对于品牌而言,真正的挑战不在于如何定位产品,而在于如何精准地回应这纷繁复杂的人间真实。未来的赢家,将是那些能读懂同一用户在不同场景下的“价值排序”,并能以谦逊之姿,为其提供恰到好处的解决方案、不容置疑的品质底线、或是一份无可替代的精神认同的长期主义者。