当扫码点餐替代熟客间的默契,当自助系统消解市井里的烟火气,我们看到了消费场景的局部变迁,但传统线下服务所承载的社会功能远超出交易本身,它是社区关系的粘合剂,是城市温度的传感器。从经济史维度看,线下商业的生命力始终植根于“人的在场性”——菜市场的讨价还价是信息不对称时代的信任建立,社区店的熟客记忆是关系经济的原始形态,这些看似 “低效”的互动,恰恰构成了商业生态的人文基底。真正的转型,不该是让机器取代人情味,而是用技术让“记得你” 这件事做得更好。

01 个性化互动被标准化替代

菜市场里,电子支付取代现金交易的同时,也带走了讨价还价时的人情往来;就连传统的社区茶馆,也因扫码点单而失去了茶艺师与茶客间的品茶交流。这种改变绝非简单的服务方式迭代,而是对空间社会功能的根本性重构。法国社会学家布尔迪厄曾指出,空间实践塑造着社会关系,当技术工具粗暴地标准化各类场景时,实际上是在消解场所特有的文化密码与社交价值。更值得警惕的是,这种改变往往不可逆——当菜贩不再记得熟客的购买习惯,当书店变成图书仓库,这些空间就永远失去了作为社区纽带的独特价值。

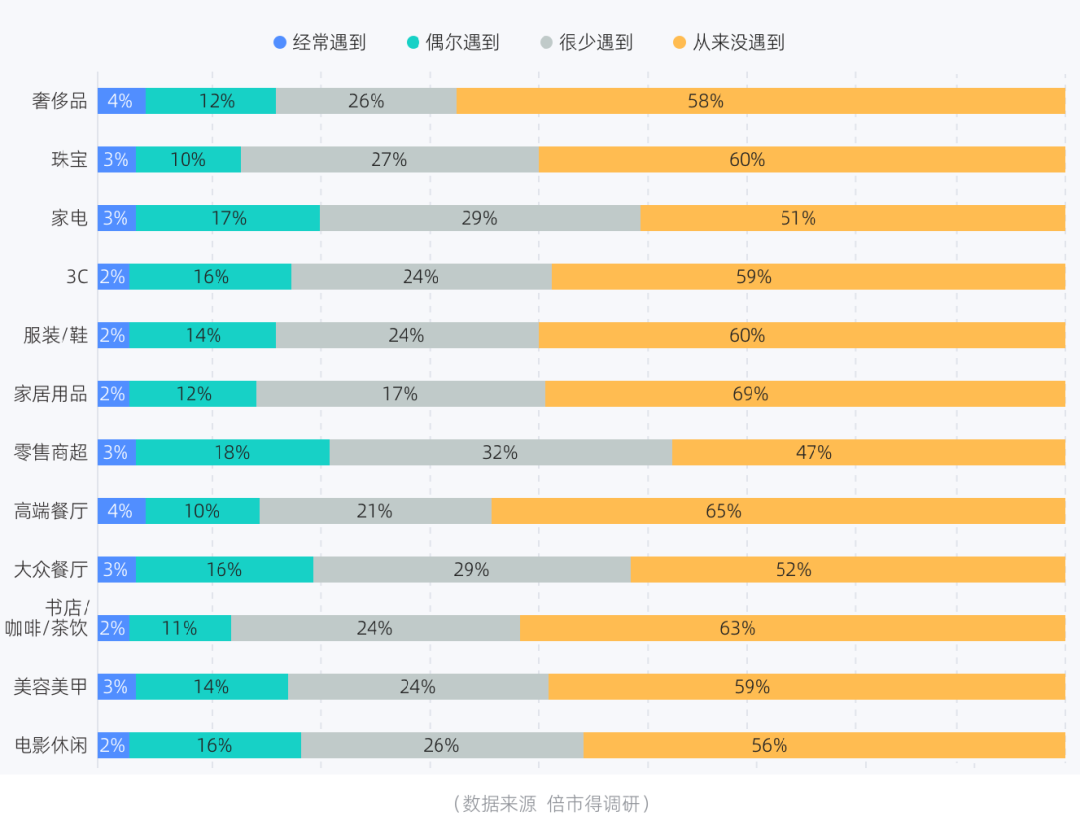

消费者在实体店的糟糕体验

来源:倍市得《2024年零售行业消费趋势洞察报告》

如今,标准化的扫码系统、会员标签将这种“个性化”简化为可复制的数字参数,使得“熟客”与 “新客”的体验差异不断缩小。线下消费生态正在从“有人情温度的熟人社会”滑向“高效但冷漠的陌生人交易场”,这种转变正在削弱线下商业最核心的不可替代性,即“人与人真实连接”的独特价值。

02 构建数字化时代的专属情感触点

线下服务的数字化转型,必须超越技术层面的优化,转向服务价值的系统性重构,让技术承担标准化流程,释放人力专注于情感交互。这一转型的关键,在于重新设计服务链中的"记忆-响应-反馈"闭环。具体而言,可以通过搭建“情感化数据体系”,在交易数据之外,增加“场景化标签”,比如记录“顾客带孩子来过时会点不辣的菜品”等非交易信息,并通过算法将这些碎片化信息转化为服务指引。同时,让系统负责精准推送 “该顾客可能需要的细节”,员工则负责用自然的表达将数据转化为关怀,比如 “看您上次带孩子来,今天特意留了靠窗的位置”。

线下商业的终极竞争力,始终是“人对人的理解能力”。数字化的作用,是让这种理解更精准、更可持续,而非用冰冷的系统替代人的温度。当数据能帮商家记住 “孩子不吃辣椒” 背后的生活习惯,当技术能提醒员工 “老顾客最近没来或许需要一句问候”,情感连接便能在数字化时代找到新的生长土壤。

线下商业的终极竞争力,始终是“人对人的理解能力”。数字化的作用,是让这种理解更精准、更可持续,而非用冰冷的系统替代人的温度。当数据能帮商家记住 “孩子不吃辣椒” 背后的生活习惯,当技术能提醒员工 “老顾客最近没来或许需要一句问候”,情感连接便能在数字化时代找到新的生长土壤。

01 数字化不应该成为消费门槛

如今这个数字化时代,常以 “统一高效” 为目标,却忽略了消费群体的多元需求。超市里,年轻人熟练地在自助结账机前扫码付款,隔壁的老人却对着 “商品对准扫码区” 的提示手足无措。

这些场景暴露的问题是,数字化工具的设计往往以 “熟练使用者” 为模板,将“技术适配性” 让位于 “流程简化”。老年群体的视力、操作能力差异,被纳入标准的框架下。当部分用户需要为数字化“效率” 付出额外的学习成本甚至尊严成本时,线下商业正在失去包容性,原本应该服务所有人的消费场景,正在变成“技术熟练者”的专属领地,核心客群的隐性流失由此产生。

02 针对不同人群打造分层服务

破解用户体验失衡的关键,在于让数字化具备弹性适配能力,而非单向度的流程替代。而是像小米推出《给爸妈的智能手机小画册》那样,以实体化、场景化的服务补充数字体验,用更贴近用户(尤其是银发群体等数字弱势群体)生活习惯的方式,弥合技术与需求的gap,让服务既有数字效率,也有温度厚度。

小米提供长辈的智能手机手册

场景化设计也不容忽视,老年用品区可放大字体、简化步骤,默认开启 “语音提示” 功能;在亲子区的扫码设备旁增设 “紧急呼叫按钮”,确保特殊情况能快速获得人工响应。这种分层策略的核心,是让技术成为“服务的工具”而非“门槛的制造者”,在效率与包容之间找到平衡,当每个群体都能在数字化场景中获得舒适体验,线下商业才能真正实现 “全域用户覆盖” 的转型价值。

01 海量数据与服务脱节

01 海量数据与服务脱节

各类CRM系统积累了海量消费记录,却鲜少转化为实际服务价值。美发店里,系统明明记录了顾客的"发质干枯"标签,发型师仍按标准流程推荐普通护理;母婴店存有宝宝的月龄信息,却从未据此提醒家长更换奶粉段位。这种数据与应用之间的断层,本质上反映了企业数字化转型的初级阶段特征——重数据采集而轻价值挖掘,这些数据往往仅用于生成销售报表,与前端服务执行几乎无关。

数据丰富,服务却 “掉线”

员工在接待顾客时,很少主动查阅系统中的用户标签,依然沿用标准化的服务流程;营销活动也多依赖通用优惠券,而非基于用户历史行为的精准推送。数据采集与服务落地之间存在明显断层,导致商家虽然掌握了用户的消费轨迹,却无法据此提供更贴合需求的服务,数字化投入未能转化为实际的用户体验提升,数据的潜在价值被严重浪费。

02 建立数据运用的闭环机制

要激活闲置的数据价值,需构建从数据采集到服务落地的完整应用闭环。首先,需明确数据应用的具体场景,将会员系统中的消费数据进行结构化梳理,提炼出对服务有实际指导意义的信息,如用户的消费周期、偏好品类的关联需求等。

其次是建立数据与服务的连接通道,让一线员工能够便捷获取并应用这些信息。在员工的工作终端设置用户信息提示功能,当会员到店时,自动显示其核心偏好与消费历史,辅助员工开展针对性服务;在营销环节,基于用户的消费习惯制定个性化的推荐策略,而非采用统一的促销方案。

通过这种方式,让数据真正融入服务的各个环节,从被动的记录工具转变为主动的服务指引,使每一份数据都能转化为提升用户体验的具体行动,实现数据价值的最大化。

线下商业的数字化转型,从来不该是一场“用技术替代人情”的单向转变,而应是“让技术守护温度”的双向融合。从情感连接的重建到用户体验的包容,从数据价值的激活到场景精神的守护,核心命题始终如一。如何让数字化成为“放大镜”,而非“橡皮擦”?放大那些线下独有的人情味儿、烟火气、信任感,而非擦掉商业本该有的温度与差异。

当技术不再执着于“替代人”,而是专注于“成全人”;当商家不再迷信“数据万能”,而是懂得“数据为人服务”;当转型不再追求“统一标准”,而是尊重“场景个性”,线下商业才能真正在数字时代找到自己的坐标。毕竟,消费者走进线下空间,买的从来不止是商品,更是那份“被记得、被理解、被珍视”的真实体验。这才是线下商业最该守护的底色,也是数字化转型最该抵达的终点。