当智能手表可以监控我们的情绪,大数据算法正在习得我们的喜好,我们是否在不知不觉中,失去了那些原本触手可及的生活细节与真实感?2025年,在智能化的浪潮中,我们似乎已经习惯了便捷与高效带来的无感生活。然而,当一切都变得触手可及,甚至无需起身、无需动手时,我们是否意识到,某些东西正在悄然流失?

最近,我们发现,越来越多的年轻人开始对过度智能化的生活进行反思,回归简单的生活方式。他们选择在纸质书的墨香中寻找知识,在手工制作的粗糙质感中感受温度。这种对简单生活的回归,似乎与智能化的浪潮背道而驰,却又在无声中诉说着某种更深层的需求。这背后,是对生活本质的回归?是年轻人对智能化的反思?还是对情感连接的渴望?

01 消费现象的矛盾

01 消费现象的矛盾

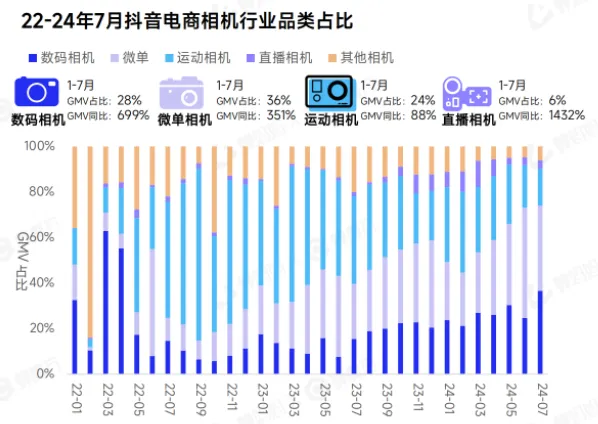

最近,一股"逆智能化"的消费暗流正在形成。在如今高清摄影技术与智能手机盛行的时代,CCD相机古董数码产品却异军突起。它曾一度被视为“电子废品”,如今却在二手市场上掀起波澜,价格水涨船高,从数据来看,点开小红书,CCD相关话题有41.5亿浏览量;抖音上CCD话题播放量更是达到84.9亿次。此外,诺基亚复刻功能机因其实用性和怀旧情怀,溢价50%仍一机难求。这些看似矛盾的消费现象,折射出当代消费者对科技产品的复杂心态。

CCD代表的数码相机引起热销

走进都市的生活场景,这种矛盾体现得更为具体。在宜家家居卖场,手动调节灯具的销量已经悄然超越声控版本。消费者似乎更倾向于通过手动操作来调节灯光,这种简单而直接的交互方式,让他们感受到一种“掌控感”,而这种感受是智能设备难以提供的。当科技发展陷入"功能竞赛"的怪圈,消费者开始用钱包投票,表达对"过度智能化"的抗拒。这场静悄悄的反叛,不仅关乎使用习惯的改变,更折射出数字化时代人们对科技与人性的重新思考。

02 代际差异与市场变化

这种消费行为的代际差异尤为明显。Z世代更倾向于选择能够增强个人体验和符合价值观的科技产品。与此同时,千禧一代则更关注产品的实用性和性价比。敏锐的企业已经捕捉到这一趋势的变化。苹果在 iOS 系统的更新中,重新优化了系统界面,减少过度繁杂的桌面小组件和花里胡哨的过渡动画,让 iPhone 操作更加流畅,降低用户学习成本,使消费者能更便捷地使用核心功能,市场反馈良好。

小米SU7物理按键设计

小米汽车在SU7车型上特意保留物理按键,简化触控操作,这些调整并非技术的倒退,而是企业对"科技适可而止"这一新消费理念的积极回应。

在这个被算法和智能设备包围的时代,人们与科技的关系正在悄然发生变化。当厂商们不断强调“更智能、更便捷”时,越来越多的消费者却开始主动关闭手机的AI功能,甚至重新启用老式功能机。这种看似矛盾的消费行为背后,其实隐藏着一些有趣的心理秘密。

01 控制感的剥夺与焦虑

现代智能设备的设计逻辑,往往以“替代人类决策”为目标。从自动调节的室内灯光到预测用户行为的推荐算法,这些功能看似贴心,却在无形中剥夺了我们的控制感。哈佛大学的研究发现,过度自动化会导致显著的“技能退化焦虑”。当智能手表可以监控情绪,各大品牌都在用“情绪管理”作为营销卖点,吸引饱受压力困扰的年轻人,这种变化不仅让人与人之间的情感沟通变得“外包”化,也使得情绪的自我觉察被依赖于科技设备,这种控制感的剥夺,直接触发了心理防御机制。

对于企业来说,这意味着产品设计需要更多地考虑用户的控制感和参与感,而不仅仅是功能的堆砌。当智能设备替我们做决策时,我们就像坐在自动驾驶汽车里,虽然轻松,但失去了开车的乐趣。而当我们自己动手操作时,那种掌控感就像重新握住了方向盘。

02 认知负荷的超载

在围绕生成式人工智能展开的广泛公开辩论中,人们越来越担心技术变成发生在人们身上而不是为他们服务的东西。变化太快,难以管理,甚至难以理解,未来似乎令人生畏。益普索全球趋势2023报告发现,在英国,人们越来越认同“我担心技术进步正在毁掉我们的生活”这一说法。智能设备的功能堆砌带来了惊人的学习成本,认知超载直接导致了“决策疲劳”。当每次简单的灯光调节都需要在多层菜单中导航时,人们会本能地选择更原始的解决方案。神经科学研究证实,过度复杂的交互设计会持续激活大脑的应激区域,而简洁的物理操作则能带来前额叶皮层的放松状态。

03 情感联结的断裂

在东京大学的一项实验中,使用机械键盘的参与者比使用触控键盘的参与者表现出更高的工作满意度和情感投入。研究者指出,物理交互带来的触觉反馈和操作确定性,创造了人与设备之间微妙的情感纽带。每一次我们与周围事物的互动,都是我们在这个世界上“存在”的证据——用微波炉加热食物时,调节火力时的专注、等待食物加热时的期待,都是生活质感的组成部分。这些互动不仅包括与人的交流,也包括与我们使用的工具和设备的互动。而过度智能化的设备,消除所有操作阻力,但也同时消除了这种情感建立的过程。当科技把一切简化为无声的数据交换,我们成了漂浮在数字世界的孤岛,失去了触碰现实的实感。

我们渴望科技带来的便利,却抗拒随之而来的心理代价。理解这种矛盾,或许是科技行业重新连接用户的关键所在。最好的科技不应该让我们感觉被服务,而应该让我们感觉更强大。在这场人与科技的博弈中,用户真正需要的并不是更多的功能,而是更深层次的情感连接和更真实的生活体验。

01 将“掌控感”还给用户

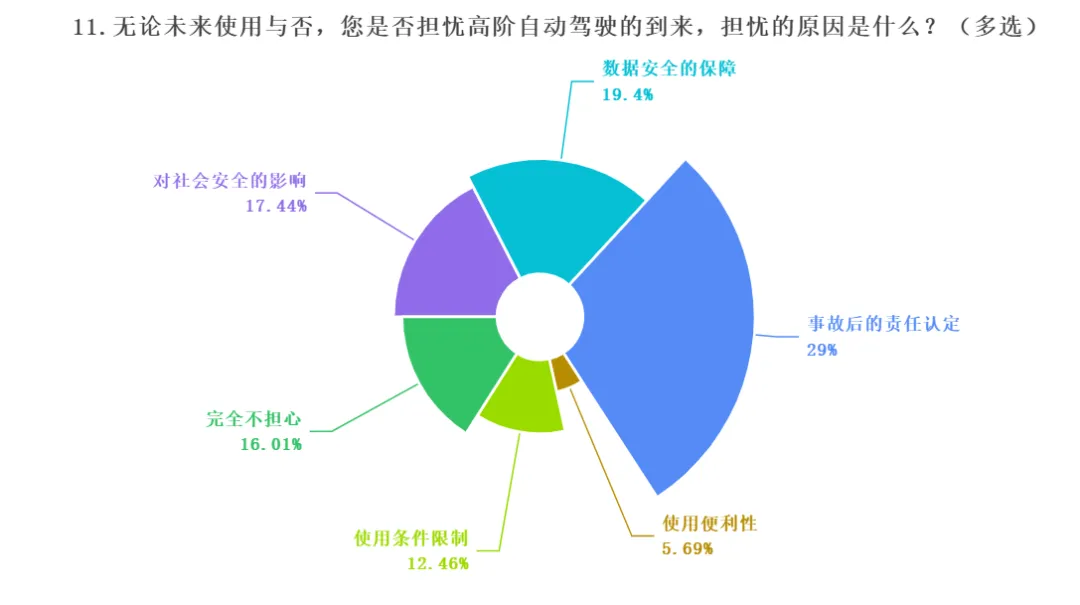

在智能设备高度普及的今天,企业常常以“功能至上”为导向,却忽略了用户对掌控感的需求。在智能驾驶领域,许多企业过度强调自动驾驶功能的自动化程度,试图通过高度智能化的系统接管大部分驾驶任务。然而,这种设计虽然在技术上看似先进,却让用户对系统的决策过程感到不透明,进而对安全性产生担忧。

来源:观察者网《2024智驾年度调查》

企业应将掌控感还给用户,让用户在使用智能设备时能够随时掌控局面。无论是在智能驾驶、智能家居还是其他智能设备中,企业都应该提供透明的信息交互和灵活的手动干预机制,让用户能够根据自己的需求和习惯,自由选择和调整设备的功能。只有这样,用户才能在享受智能设备带来的便利的同时,感受到自己对生活的主导权,从而提升对产品的满意度和忠诚度。

02 “功能至上”与“情感满足”

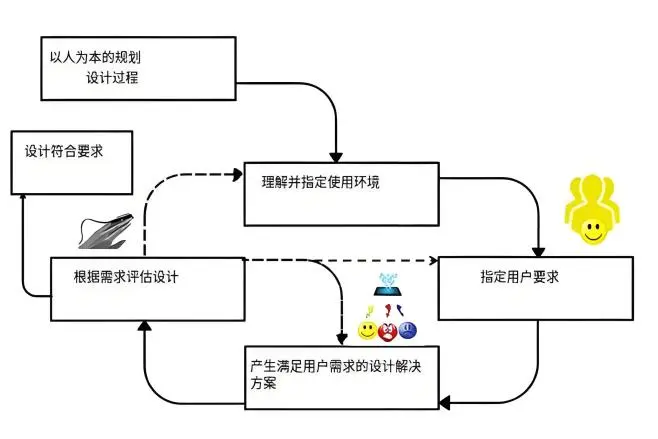

企业需要重新审视产品的功能设计,避免不必要的复杂性。设计的核心应该是满足用户的基本需求,同时提供情感上的满足。过于复杂的功能不仅增加了用户的认知负荷,还可能削弱用户对产品的掌控感和满意度。简化设计,保留核心功能,可以让用户更容易上手,同时减少学习成本,提升用户体验。

以人为本的产品设计原则

03 从“技术炫耀”到“情感共鸣”

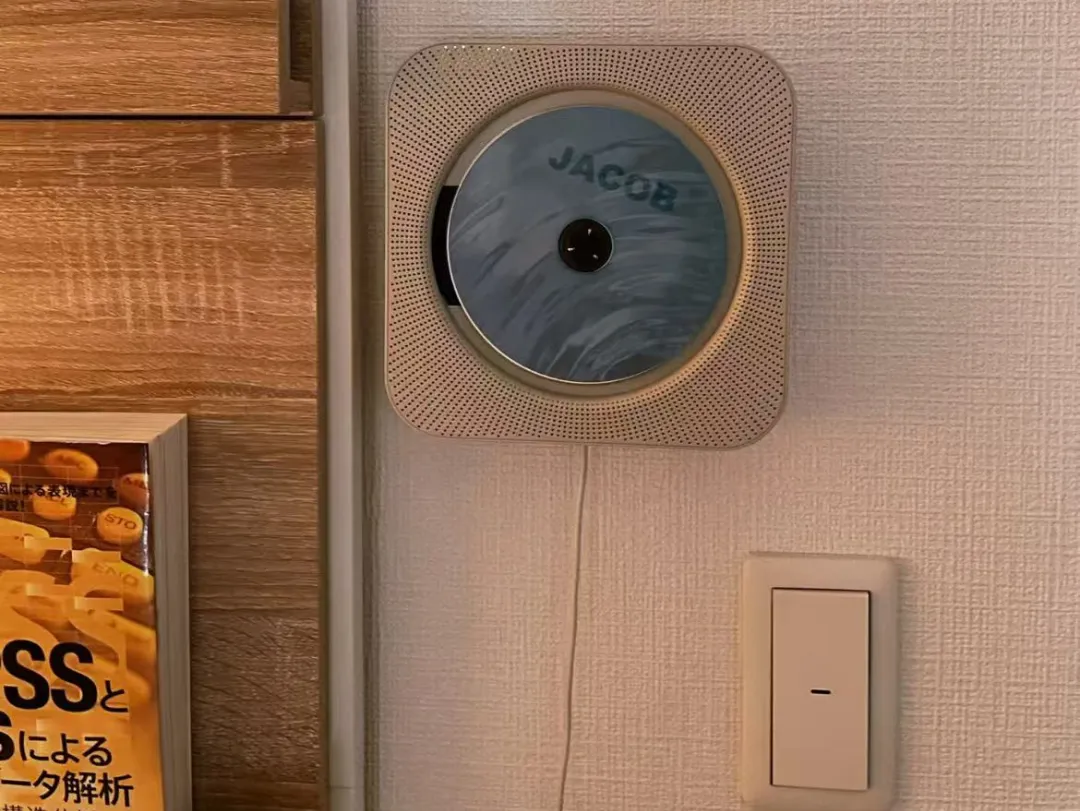

企业需要从单纯的技术炫耀转向与用户的情感共鸣。技术只是手段,而用户体验才是核心。情感共鸣可以通过唤起用户的情感记忆、强调产品的独特体验来实现。以MUJI的壁挂式CD机为例,其拉绳设计巧妙地唤起了人们对旧时拉绳开关的记忆,这种简单而富有仪式感的动作,承载着人们对生活的细腻情感和美好回忆,成功地与用户建立起深厚的情感纽带。

延续拉绳开关的老式记忆的MUJI壁挂CD机

这种情感共鸣的建立,不仅提升了产品的吸引力,更凸显了用户体验的重要性。在当今快速发展的科技时代,消费者对产品的期望早已超越了功能和性能,他们渴望的是一种情感上的连接和共鸣。

04 从“数据驱动”到“情感洞察”

用户研究的工作不应仅仅停留在数据层面,而应深入挖掘用户的情感需求,体会每一个真实的人。数据可以提供用户行为的表象,但情感洞察可以揭示用户行为背后的动机和感受。企业可以通过用户访谈、焦点小组和长期行为研究,深入了解用户对产品的使用体验和情感反馈,从而优化产品设计和服务策略。如今的消费者用户对产品的期望远远超出了功能本身,他们希望产品能够与自己的生活方式无缝融合,带来情感上的共鸣和满足。用户对技术的态度并非一味追求先进,而是希望技术能够真正为生活带来便利,而不是制造困扰。

技术倦怠的现象并非对技术的否定,而是对技术的一种重新审视。比如,当你在清晨的阳光中翻开一本纸质书,闻着淡淡的墨香,感受着纸张的质感,那种宁静和专注是电子书无法给予的。又比如,用手写的方式记录下一天的心情,那些歪歪扭扭的字迹里,藏着最真实的自我,这也是键盘输入无法替代的印记。这些看似过时的方式,却能让我们在快节奏的生活中,找到一丝温暖和安宁。

对于企业而言,真正的创新不在于技术的复杂性,而在于如何让技术更好地服务于人。未来的技术发展,应更多地关注用户的感受和需求,实现技术与人性的和谐共生。

我们期待一个更加人性化、更有温度的科技未来。在这个未来里,技术不再是冰冷的工具,而是温暖的伙伴,陪伴我们度过每一个平凡而美好的日子。