当人们说:“我需要一匹更快的马。”结果,他得到了一辆汽车。这个故事你可能听过,它源自亨利·福特的经典案例。当年,福特面对用户对更快马匹的需求,没有止步于传统的马车改良,而是大胆创新,看到了人们没说出口的需求:不是更快的马,而是更高效的移动方式,这个洞察改变了人类出行史。

然而,在现实的产品开发中,类似的困境依然屡见不鲜。用户要求"更多功能",可能意味着现有功能太难用,用户说"界面太复杂",往往指向信息架构出了问题。问题从来不在用户。他们的反馈真实而有价值,但就像19世纪的马车乘客,受限于认知框架,只能基于已有经验表达需求。真正的挑战在于:如何从"用户要什么"的表象,看到"用户为什么需要"的本质?

用户举着放大镜看脚下的坑,产品架着望远镜找远方的绿洲。这不是对错之争,而是两种思维模式的根本差异。

用户举着放大镜看脚下的坑,产品架着望远镜找远方的绿洲。这不是对错之争,而是两种思维模式的根本差异。

01 用户需求的三大特征

用户需求是用户在使用产品过程中希望满足的具体愿望、期望或痛点。它们通常源于用户的实际使用场景和体验。用户需求的核心在于解决用户的实际问题,提升用户的满意度和忠诚度。用户需求的特点包括:

·主观性:用户需求基于用户的个人体验和感受,不同用户的需求可能差异很大。

·动态性:用户需求会随着时间和环境的变化而变化。例如,随着网络技术的发展,用户对视频播放速度的要求越来越高。

·多样性:用户需求可能涉及多个方面,包括功能需求、性能需求、体验需求等。

02 产品需求的三大特征

产品需求是从产品开发和运营的角度出发,对产品功能、性能、技术实现等方面的具体要求。它们通常基于技术标准、行业规范、市场调研和公司战略。产品需求的核心在于确保产品在技术上可行、在市场上有竞争力,并且能够在成本和时间的约束条件下实现商业目标。产品需求的特点包括:

·客观性:产品需求通常基于技术标准、行业规范和企业战略等客观因素。

·系统性:产品需求需要考虑产品的整体架构和各个模块之间的协同工作。

·稳定性:产品需求一旦确定,通常会保持相对稳定,以确保产品的开发和运营能够顺利进行。

03 用户需求与产品需求的关系

“用户需求面向过去,产品需求面向未来。”这句话揭示了两种需求在本质上的对立与统一。用户需求通常是基于已有的体验和当下的痛点,是对现有问题的直接反馈。它们源于用户在使用产品过程中积累的不满或期望,具有即时性和具体性。而产品需求则立足于未来的可能性,是对市场趋势、技术演进和用户潜在需求的前瞻性判断。产品经理不能仅停留在解决眼前问题上,而必须思考:“用户今天抱怨的,是否仍是明天的核心需求?”

然而,优秀的产品设计恰恰需要在二者之间找到平衡——既尊重用户的现实诉求,又不被其局限,而是以未来的可能性重新定义问题,找到背后的本质需求。这一关系的本质,不是对立,而是时间的接力——用户需求是起点,产品需求是延伸,而伟大的产品,则是两者的交汇点。

在产品开发这场永不停歇的对话中,最危险的往往不是听不见用户的声音,而是用错误的方式倾听。CB Insights 分析了 101 家初创公司失败案例,发现创业失败的前 20 大原因里:直接源于无市场需求(42% ),远超财政耗空(29%)、团队问题(23%)。换句话说,每 10 家创业公司倒闭,就有 4 家是因为 “用户根本不想要他们的产品”。这些误读不是偶然的失误,而是系统性的认知陷阱。它们让产品离真实需求越来越远,最终造出一批批"精准满足伪需求"的功能废墟。

01 模仿跟风——行业内卷取代真实思考

2014-2016年的O2O泡沫期,几乎所有的生活服务类APP都在做同一件事:强行社交化。外卖软件加“附近的人”,家政平台推“邻里圈”,甚至修车APP都要做个“车友社区”。美团内部数据显示,这些功能的实际使用率普遍低于1.2%,但行业仍然陷入一场集体狂欢——仿佛不加社交,就会被时代淘汰。

用户真的需要在购物软件刷短视频吗?

问题出在哪里?团队把“竞品在做什么”当成了“用户需要什么”。用户打开外卖APP是为了快速订餐,而不是认识陌生人;他们找家政是为了高效预约保洁,而不是在平台上刷动态。这种“镜像式需求误读”的本质,是团队用行业共识替代了真实洞察,最终造出一堆没人用的功能。

02 技术自嗨——炫技冲动绑架产品逻辑

技术创新的诱惑常常让产品团队迷失方向。2017-2019年间,各智能音箱品牌竞相增加语音交互的"炫技"功能,从多轮对话到情感识别。Strategy Analytics的调研却显示,80%的用户使用场景仍然是 “设闹钟”和“播音乐” 。更讽刺的是,当团队在发布会上炫耀“AI有多聪明”时,用户却因为音箱连“音量调小”都识别不准而愤怒摔机。

CSES的分析数据更扎心,68%的技术团队主导项目会陷入“技术自嗨” 问题 。这种现象背后,是典型的“解决方案优先”思维 ——团队先有了技术(比如强大的语音交互),再去找问题适配(“用户应该需要更智能的对话”),而不是从真实痛点出发。结果就是,产品越“创新”,离用户越远。

03 言行不一——用户反馈变成思维陷阱

最隐蔽的误读,是把用户反馈直接当作需求圣经。用户在表达需求时,往往受到自身认知和使用习惯的限制,他们所说的并不一定反映了他们真正的需求。例如,用户可能会说“我需要更多的功能”,但实际上他们可能只是希望现有功能更加易用。或者用户可能会说“我需要一个更复杂的设置选项”,但实际上他们可能只是希望系统能更智能地自动调整。

这种“伪需求陷阱”会导致产品团队浪费资源并降低用户体验。产品团队需要通过深入的用户研究和数据分析,验证用户反馈的真实性和重要性,最关键的是找出背后的本质需求。用户是问题的提出者,不是解决方案的设计师。他们的价值不在于提供答案,而在于帮我们发现真正值得解决的问题。

企业以为的用户需求,和用户真实愿意买单的需求之间,存在一条巨大的鸿沟。

表层现象:你做的产品功能过剩(用户只需要基础款,你搞出8个复杂功能)、场景错位(用户在便利店买饮料,你非要塞进高端商场)、数据失真(调研时用户敷衍回答,你却当真了)。

深层逻辑:企业将 “自我视角的需求”强加给用户,忽视 “用户视角的价值”。把“自己想卖的东西”强行当成“用户需要的东西”,却忘了蹲下来问问用户:“这个东西,真的能解决你的问题吗?”

第一步:需求解码(从表象到本质)

用户表达的需求往往是表面的、感性的,需要深入挖掘其背后的真实需求。这时,5Why分析法是一个非常有效的工具。5Why分析法通过连续提问“为什么”,逐步深入问题的本质,从而找到用户的真实需求。 首先,明确用户表达的具体问题。例如,用户说“这个功能太复杂了”。这是用户反馈的表面现象,但我们需要进一步探究其背后的原因:

首先,明确用户表达的具体问题。例如,用户说“这个功能太复杂了”。这是用户反馈的表面现象,但我们需要进一步探究其背后的原因:

1.用户为什么觉得这个功能复杂?

2.用户为什么在使用过程中遇到操作上的困难?

3.用户为什么对操作流程不熟悉?

4.用户为什么没有找到清晰的操作指南?

5.操作指南为什么不够直观,或者用户在需要时没有及时看到?

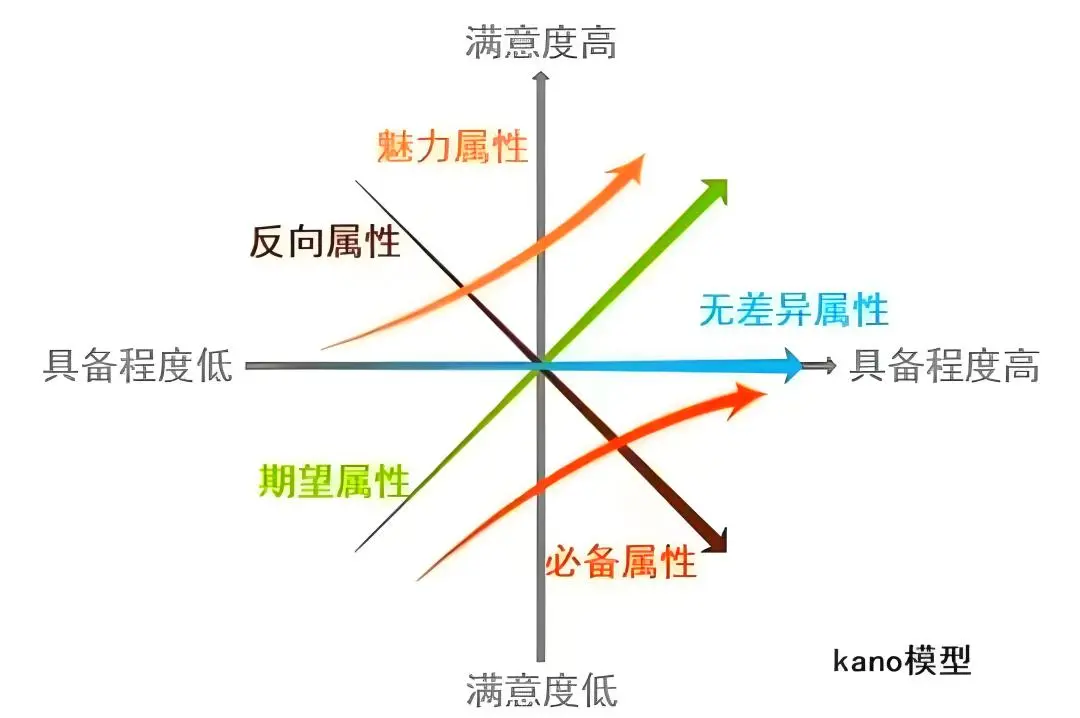

第二步:需求提纯(KANO分级过滤)

并非所有用户需求都同等重要,需通过KANO模型进行分级过滤:

·基本需求:必须满足,如微信消息必达。这些需求是用户使用产品的基础,若缺失,用户将无法接受产品。

·期望需求:越多越好,如美团配送速度。这些需求能提升用户满意度,但不是决定性的。

·兴奋需求:惊喜创造,如淘宝“拍照找同款”。这些需求往往超出用户预期,能带来惊喜感。

KANO模型

但需要注意,不把兴奋需求当作基本需求开发。兴奋需求虽能带来短期的用户兴奋,但若过度投入,可能会忽视基础需求的优化,导致用户流失。

第三步:可行性验证(三重关卡)

即使需求经过解码和提纯,还需通过三重关卡验证其可行性:

·技术关:现有团队3个月内能否实现?技术可行性是基础,若需求超出团队能力范围,将导致项目延期甚至失败。

·商业关:能否提升用户LTV(生命周期价值)?需求的商业价值是关键,若无法为产品带来长期价值,需求则无意义。

·体验关:是否破坏核心用户体验?需求的实现不应以牺牲用户体验为代价。例如,某工具APP强加社交功能后,DAU(日活跃用户数)下降40%,这就是典型的破坏用户体验的案例。

通过这三步转化方法论,产品团队可以将用户需求转化为具有前瞻性和可行性的产品需求,避免“自嗨”,实现真正满足用户、引领市场的创新。

当亨利·福特在百年前拒绝改良马车时,他不仅发明了汽车,更创造了一种理解需求的哲学。今天的产品人站在同样的十字路口:一边是用户具象的诉求,一边是未来模糊的轮廓。我们生活在一个需求被异化的时代,在产品开发的漫长旅程中,用户需求与产品需求的平衡是一场持续的挑战。用户的声音是我们最宝贵的指南,但只有当我们学会正确解读这些声音时,才能真正找到通往成功的道路。我们不能被用户的表面反馈所迷惑,也不能被技术的光环所蒙蔽,更不能迷失在竞品的影子里。在这个过程中,我们期待与每一位产品人、每一位用户携手共进,共同探索产品开发的无限可能。因为,每一个需求背后,都藏着一个更好的未来。