你有没有一只自己的Labubu?最近这个一个长着九颗尖牙、表情邪魅的小怪兽Labubu,正以惊人的速度席卷全球,从99元的盲盒更是有108万元的拍卖天价。它的爆火并非偶然——明星带货、社交裂变、盲盒机制共同推高了热度,但更关键的是,Labubu精准击中了当代年轻人的情绪需求。Z世代愿意为它一掷千金,甚至催生了“娃衣经济”,有人愿意花1688元为99元的Labubu定制“高定”服装。在盲盒玩法早已不新鲜、潮玩市场竞争激烈的背景下,这个“丑萌”小怪兽如何成为Z世代的“情绪刚需”?它的成功背后,又折射出怎样的消费心理与时代特征?

在高压的数字时代,年轻人正寻找一种"无害化"的情绪出口——Labubu的爆火绝非偶然。这个长着九颗尖牙的"丑萌"精灵,既不像传统玩具强调治愈感,也不走奢侈品的高冷路线,而是精准击中了Z世代三大情绪刚需:用即时快乐对抗延迟幸福,用可控改造缓解现实失控,用社交货币兑换存在感。它不像药物那样治本,却能提供恰到好处的"赛博止痛"效果——短暂、安全、可随时取用。

01 即时快乐VS延迟幸福

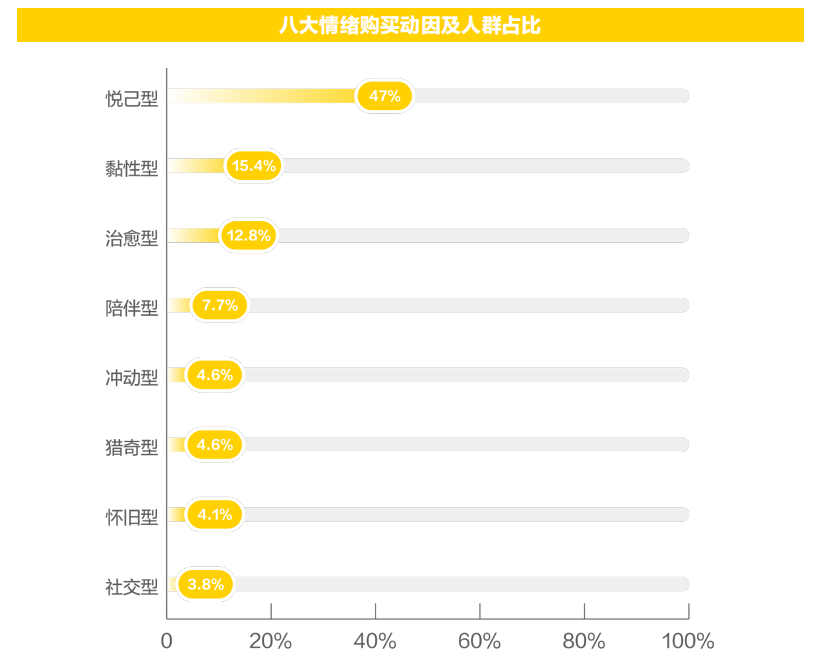

来源:Morketing 研究院《新青年消费趋势报告》

来源:Morketing 研究院《新青年消费趋势报告》

数据显示,泡泡玛特用户复购率达58%,平均单次消费仅97.6元,印证了年轻人更愿为“今天的小确幸”付费,而非为“十年后的房贷”储蓄。这种消费分裂现象(拼多多省3元,却为隐藏款花3000元)本质是情绪经济对实用经济的碾压——当长期目标难以实现,瞬间的快感就成了最易获取的慰藉。这预示着产品或许不需要改变人生的大承诺,而是要提供触手可及的小确幸。就像便利店咖啡不打算取代咖啡馆的下午茶,而是满足"现在就需要"的即时需求。

02 可控的情绪出口

现实中的失控感(裁员、职场压力、经济压力)让年轻人渴望绝对掌控的“安全阀”,而Labubu的“可塑性”完美契合这一需求。用户通过DIY改造,如镶牙钻、换装、摆拍,赋予玩偶个性化人格,甚至设计“离职啊申请T恤”“加班战士款”进行象征性反抗。心理学者指出,这类行为本质是对现实无力的代偿——无法改变职场规则,但至少能决定Labubu的表情和穿搭。

来源:小红书

来源:小红书

更微妙的是,盲盒的“赌徒心理”与生活的随机性形成镜像:抽中隐藏款的概率(0.69%)或许在心理上比升职加薪的概率更高,但前者至少提供了一种“可控的冒险”。或许我们该思考的是,在产品设计中预留适当的用户自定义空间,可能比追求完美更重要。

03 社交的“情绪套现”

Labubu的终极价值不在于玩具本身,而在于其作为社交货币的变现能力。小红书#Labubu#话题阅读量超23亿,抖音开箱视频点赞量上万——年轻人通过晒娃、改娃、换娃,将消费行为转化为“被看见”的资本。这种“情绪套现”逻辑有三层:

·身份表演:毛绒绒的身体与其他乖巧外表的玩偶并无两样,但嘴角带着不屑和尖牙的Labubu是年轻人的对社会“无声的反抗”;

·圈层准入:拥有隐藏款等于获得“娃圈”VIP资格,是在原子化社会里年轻人寻找归属的方式;

·情感折现:当现实社交充满压力,给Labubu拍照发朋友圈成了更安全的情绪出口——既满足连接欲,又保持安全距离。

在如今这个算法统治的数字世界里,Z世代正在经历一场悄无声息的"存在感危机"——我们时刻在线,却越来越感受不到真实的存在感。当算法把我们简化成数据点,当996生活让真实社交变得奢侈,一个长着九颗尖牙的塑料玩具,却意外成为了年轻人重获存在感的秘密武器。这不是简单的消费行为,而是一场关于"如何在这个数字时代保持真实自我"的集体探索。

在如今这个算法统治的数字世界里,Z世代正在经历一场悄无声息的"存在感危机"——我们时刻在线,却越来越感受不到真实的存在感。当算法把我们简化成数据点,当996生活让真实社交变得奢侈,一个长着九颗尖牙的塑料玩具,却意外成为了年轻人重获存在感的秘密武器。这不是简单的消费行为,而是一场关于"如何在这个数字时代保持真实自我"的集体探索。

01 数字原住民的生存困境

在数字化时代里年轻人正陷入三重存在焦虑:在职场,他们沦为"数字劳工",钉钉的已读不回和24小时在线的企业微信,让每个人都成为可随时替换的数据节点;在社交平台,精心修饰的朋友圈"人设"与真实自我的割裂越来越深,他们既渴望被看见,又害怕暴露真实的脆弱;在城市生活中,996工作制和租房独居让物理社交几乎归零。

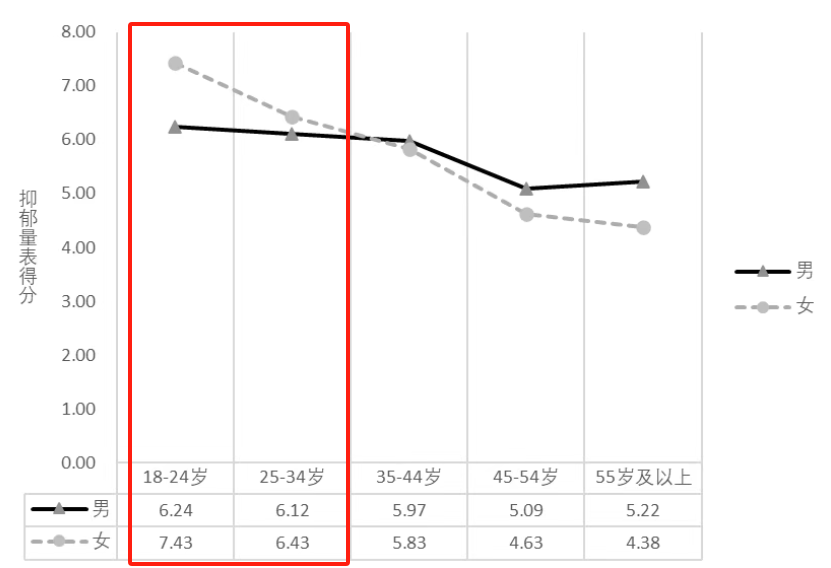

来源:中科院心理研究所《中国国民心理健康发展报告(2023~2024)》

这种"在场的缺席感"让年轻人迫切需要一种能证明"我真实存在"的实体锚点——而Labubu的可触摸、可改造特性,恰好填补了这个空缺。这种对实体交互的渴望正在催生新的商业机会,在数字化洪流中,人们比任何时候都更需要一个能紧握在手中的"真实支点"。

02 Labubu的符号解构

Labubu的设计本身就是一场对主流价值的反抗。与《哪吒2》中那个烟熏妆、魔丸纹身的叛逆哪吒如出一辙,都在用"不完美美学"挑战着传统的审美标准。更有趣的是,labubu在海外能够流行,就是它鼓励消费者给自己的labubu做二次创作,给Labubu镶上牙钻、摆出叛逆姿势——这些DIY本质上是在争夺被数据时代剥夺的"自我定义权"。

来源:小红书

labubu就像当代年轻人的卡通版“精神替身”,代表着希望活成特立独行的自己。这种改造行为背后是年轻人的一种新型抵抗策略,既不完全脱离社会系统,又在内部开辟出一个小小的自治空间。

03 “买买买”的新意义

我们正在见证消费行为的蜕变,如今的消费正在演变成一种"存在证明"的仪式。年轻人晒Labubu的开箱视频,不是单纯炫耀,而是在进行一种"数字生存确认"——"我消费故我在"。

这背后不是简单的“从众心理”,而是数字原住民在算法社会中重建主体性的生存策略:当现实中的存在感被数据流稀释,消费行为成为了少数还能被量化、被看见、被认可的自我表达方式。二手市场上,隐藏款Labubu被炒至天价,背后是一种新型价值逻辑:商品的使用价值让位于"存在价值"。

但这种新型消费伦理也暗含矛盾,我们试图通过消费抵抗异化,却可能陷入更隐蔽的消费主义陷阱。

Z世代展现出令人玩味的矛盾性——他们既精打细算又挥金如土,既渴望归属又保持距离。这种看似分裂的消费行为,实则暗含着独特的生存智慧。当传统消费逻辑失效,年轻人正在用自己的一套规则重新定义价值,而Labubu恰恰成为了这种新型消费观的最佳载体。

Z世代展现出令人玩味的矛盾性——他们既精打细算又挥金如土,既渴望归属又保持距离。这种看似分裂的消费行为,实则暗含着独特的生存智慧。当传统消费逻辑失效,年轻人正在用自己的一套规则重新定义价值,而Labubu恰恰成为了这种新型消费观的最佳载体。

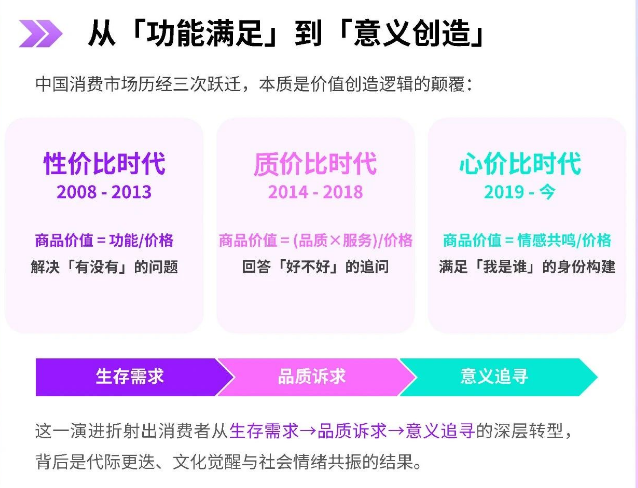

01 精打细算与一掷千金

Z世代创造了"选择性奢侈"的消费新模式。他们会在拼多多上为省3块钱比价半小时,转头就为限量款Labubu豪掷千金。这种看似矛盾的消费行为,实则遵循着严格的"情绪价值优先"法则。数据显示,Z世代在必需品上的支出占比下降至38%,而在"情绪消费"上的投入却年增25%。买菜省下的钱,就是要花在能让他们瞬间开心的事情上。

来源:什么值得买《2025年上半年兴趣消费报

这种消费分裂本质上是年轻人对传统价值体系的重构——当买房等大宗消费变得遥不可及,他们选择把有限的资金投入到能带来即时情绪回报的领域。

02 轻量级社交

Labubu与传统奢侈品不同,它不需要配货或高昂门槛,一个99元的盲盒就能获得"娃圈"的入场资格。但有趣的是,这种社交又可以保持着恰到好处的距离感——许多玩家更愿意通过晒图、短视频等方式互动,而非深度线下社交。这种"若即若离"的社交模式完美契合了Z世代的需求:既通过共同爱好找到归属感,又不必承担深度社交的压力。这种新型圈层社交,正在成为数字原住民应对社交焦虑的独特方案。

来源:Soul《2025社交趋势报告》

来源:Soul《2025社交趋势报告》

在产品设计中融入适度的社交属性,但要保持恰到好处的距离感。泡泡玛特官方社群运营显示,提供"改娃大赛""云抽盒"等轻量互动玩法时,用户活跃度比线下活动高出3倍,Labubu则通过鼓励个性化改造来培养社群归属——两者都成功地在商业交易之外,创造了一种舒适的用户参与方式。

03 消费主义的矛盾游戏

Z世代正在消费主义浪潮中演绎着一场充满黑色幽默的自我博弈。打开小红书,你会发现无数年轻人一边给Labubu贴上"韭菜"标签自嘲,一边又为最新联名款彻夜排队。这种看似矛盾的行为,恰恰揭示了当代年轻人独特的消费哲学——他们清醒地知道自己身处消费主义的漩涡中,却选择用幽默和自嘲来化解这种荒诞感。

这种"带着批判意识消费"的现象,被社会学家称为"防御性参与"。就像观众一边吐槽春晚一边准时收看,年轻人也在用自相矛盾的方式寻找平衡——通过消费来表达对消费主义的反思。这种微妙的心理博弈,给企业带来了新的启示,与其强行灌输价值观,不如给消费者留出二次创作和调侃的空间。毕竟,在这个时代,最能打动年轻人的不是完美的产品,而是允许他们表达复杂情绪的画布。

Labubu的爆火绝非偶然——它精准刺中了当代年轻人最敏感的情绪神经。在物质丰裕但精神焦灼的时代,Z世代正在通过这个“不完美”的塑料玩具,完成一场静默的自我救赎,用即时快乐对抗延迟幸福,用可控改造缓解现实失控,用社交货币兑换存在感。

但当消费成为唯一的反抗武器,我们究竟是找到了新出路,还是陷入了更精致的牢笼?Labubu的尖牙或许能刺破滤镜时代的虚伪完美,但它能否真正咬碎系统性的焦虑,仍值得深思。未来的商业洞察,或许就藏在这种矛盾的消费哲学里——年轻人要的不是单纯的商品,而是一个能承载情绪、却又不会反过来吞噬自己的“安全出口”。Labubu给出了一个参考答案,但解题过程,才刚刚开始。